夹江外国语实验学校 戴倩倩

【摘要】《塔塔尔族舞曲》演奏时要有颗粒感、欢快而细腻,融抒情与激情为一体,使其极富有歌唱性和感染力,这首笛子独奏曲民族特色浓郁,是我们今学习竹笛专业的学生必须学习的曲目,有利于我们掌握塔塔尔族的风格特点,以及各种技巧的学习。本曲即使在中国笛坛名家辈出、演奏技法不断创新、风格流派异彩纷呈的今天,它的艺术风格仍旧独树一帜、独具魅力。

【关键词】 竹笛 吐音 情感表达 教学

一、背景分析

(一)竹笛吐音简介

竹笛这一古老民族乐器,随社会的变迁几经变化却仍立于“不败之地”。其未被社会发展的潮流所摒弃,也足以证明它在大众心中举足轻重的存在。二十世纪五十年代,我国笛乐艺术得到了空前的发展,越来越多的人被民族音乐所吸引,纷纷参与习笛。伴随着笛曲作品风格的多样,“吐音”也在作品中得到了更广泛的应用。吐音作为一种常用演奏技巧,分为单吐、双吐、循环双吐、碎吐等,它们之间既有联系又有区别,在作品中被广泛应用。如代表双吐音的《塔塔尔族舞曲》、循环双吐音的《绿洲》等。

(二)《塔塔尔族舞曲》简介

《塔塔尔族舞曲》是一首典型的塔塔尔族民间歌舞音乐作品,完成于50年代,由李崇望所作。乐曲描写了塔塔尔族人民在欢庆节日时的愉悦心情,而作品中能完美表达塔塔尔族人民的幸福生活情景,正是对“吐音”精妙应用的体现。笔者为了能更加系统合理的掌握吐音技巧,为习笛者演奏乐曲以及竹笛教学者教学提供科学地理论依据,本文将从竹笛民族作品《塔塔尔族舞曲》出发,对吐音技巧应用、教学、情感表达方面进行分析,对吐音技巧的“联系与区别”进行系统地研究。

(三)研究竹笛演奏技巧的现实意义

在笛子教学中,笔者通过实际考察发现,相同年龄段的习笛者学习后,演奏水平大都表现得参差不齐。造成这一现象,除学生自身能力有差异外,很大程序上也可以说是教师水平良莠不齐的体现。笔者认为,在当下提倡艺术教育这一大背景前提下,广大竹笛教育者们更应时刻提醒自己,刻苦学习竹笛理论知识,提高竹笛教育教学水平,为更好投身于竹笛教育事业打基础、做准备。

二、吐音在作品中的应用

1.分析《塔塔尔族舞曲》中吐音的应用

(1)单吐音

单吐音有两种吹奏方式,一种是“吐(T)”,另一种是“库(K)”。单吐音和单库音分别由舌头、舌根作发力点。在单吐音中,首先放松舌头轻抵上颚,然后舌尖发力,快速作用于上下牙相接处并同时呼出气流,发出类似“吐”的音;而在单库音中,首先是将舌跟轻抬作发力点,呼出气流,使其快速地作用于竹笛吹孔内,发出类似“库”的音。单吐音好比钢琴中的“跳音”技巧效果,短促且具有爆发力,给人欢快、跳跃之感。值得一提的是,不管是单吐音还是单库音。它们吹奏时气流方向都要集中作用于竹笛吹孔内。初学竹笛时,初学者可借用实物感知、观察气流方向,便于更加准确地用于学习、演奏中。

(2)双吐音

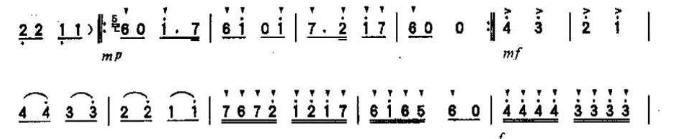

双吐音是单吐音加单库音反复吹奏的一种演奏技巧,发音即:吐库吐库(TKTK)。双吐音是在吐(T)音发出后,利用舌头惯性,顺带发出库(K)音。假如将单吐(T)音与单库(K)音分开使用,即用“吐吐吐吐(TTTT)”或“库库库库(KKKK)”的方式演奏,则会增加演奏者演奏负担。而用“TKTK”的结合方式就不同了,它恰好运用物理学的“惯性原理”,科学搭配减少舌运动反应的时间,舌灵活运动为快速曲调的演绎提供更大空间。练习者进行双吐练习时,应多注重对“库(K)”音的练习,学习者可先训炼“库”字,让唇适应后,再加笛训练,以求“(T、K)”两音演奏出来的音响效果相近。双吐音多用于快板中传达欢欣愉悦、急促紧张的音乐氛围。如《塔塔尔族舞曲》中(图1)所示:

图1

2.其他吐音在《塔塔尔族舞曲》中使用的合理与不合理性

改革开放以来,随着笛乐南北乐派的频繁学术交流,乐曲碰撞出更加丰富的情感火花。在这样的背景下,传统吐音已不能满足人们日益增长的情感需求,其他吐音也就应运而生,满足多样技巧需要,丰富情感表达。

(1)唇吐音

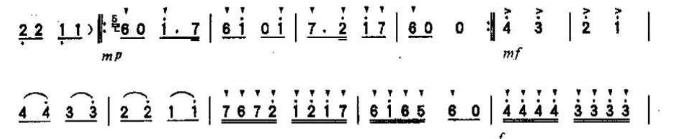

唇吐即用唇发出的吐音。它是把传统吐音发音中“吐”改成“扑”而成。“它的音色特点是“似吐非吐,似连非连,发音清脆、圆滑、干净”。它的发音步骤可以分3步,即:合双唇,收两腮,喷气流。喷出气流瞬间迫使唇无意识打开(其中舌不参与活动),发出类似“扑”的声音。使用唇吐优点在于:1、唇吐发力点在唇,唇是离笛孔最近的位置,喷出气流后,气流离笛孔近,气流不受损的机会大;2、唇吐由其发音原理决定,每发出“扑”音,唇都参与活动,唇部机能得到有效训炼地同时,也为其他演奏技巧打下了前期基础。但笔者通过实际演奏发现,唇吐用于乐曲演奏还是有较大的局限性地。唇吐多依靠气流冲击唇部发力,而气吐力量小,竹笛依靠气流振动发声。气流小,振动发出的声音也相对较小。如遇旋律感较强的音乐片段时,它的局限性就暴露无遗了,如《塔塔尔族舞曲》中(图2)所示:

图片2

唇吐中“扑(P)”是开口音,气流冲破嘴唇发“扑(P)”音时,气流向四周扩散,气流在到达笛孔前就已经有了一定程度的受损,它呼出气流虽离笛孔近,但气吐力量小,这就造成吹奏重音时力度不够,音响效果远没有单吐效果明显。所以,唇吐用在此处并不合理。

(2)循环双吐

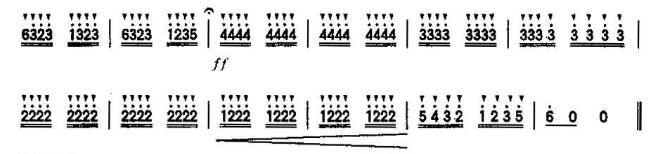

循环双吐最早由著名笛乐演奏家王彦提出。他发明这一新的演奏技巧得到了其导师赵松庭先生的充分肯定。循环双吐是把传统双吐发音中前一个“K(库)”音换成“P(扑)”音,发音即:TPTK。它的演奏方法是:借助循环换气法,当发出第一个“T(吐)”音时,利用“风门”呈打开状,顺带收紧两腮,配以气流来改变风门发出“P(扑)”音,它多用来演奏长时间的快板段落,在作品《绿洲》、《愁空山》等作品中都有所体现。笔者设想,使用循环双吐演奏《塔塔尔族舞曲》中快板段落是否可行呢,以下结合《塔塔尔族舞曲》中(图3)分析:

图片3

在这18小节的旋律片段中,旋律力度时强时弱,且旋律基本处于高音区,这无异于加大了演奏难度。使用双吐虽然也能解决这些困难,但对演奏者气息、肺活量的要求就显得格外严苛。如果改用循环双吐演奏,利用其换气时值短的特点,就可及时地解决这一困难了。

三、结论

综上所述,竹笛的每一个演奏技巧作为连接演奏者与听众之间的纽带,起着传情达意的作用。听众与演奏者情感达到共鸣过程中,演奏者的演奏在一定程度上就可以说是达到效果的成功标志。

【参考文献】:

[1]孟伟男.双唇在竹笛吐音中的运用.天津音乐学院,2018.3.6

[2]付传利,秦琴.论竹笛的演奏技巧与乐曲情感表达之间的关系.三峡大学学报,2009.6.140-141

[3]宛煜.论竹笛演奏的情感表达.民族音乐报,2013.3.27-28

[4]李贵中.竹笛演奏过程中情感表达浅析.表演艺术报,2017.4.78-80

[5]田甜.竹笛演奏技巧探究.哈尔滨师范大学,2014.6.13-15

[6]姜景洪.谈笛子的演奏与教学.中国戏曲学院学报,2004.2.112-113

[7]王 丹.竹笛演奏技巧的运用与创新.北方音乐,2017.10.42-43