——“11~20各数的认识”教学实践与思考

夹江外国语实验学校 陈婉秋

《数学课程标准》指出数学课程要注重发展学生的十项核心能力,数感排在首位。并强调小学一年级要引导学生联系自己身边具体的有趣事物,通过观察、操作、解决问题等丰富的活动,感受数的意义,体会数用来表示和交流的作用,初步建立数感。一年级学生的数感在入学前已经萌芽,需要老师充分挖掘教学资源,对教材资源进行重组,精心设计教学环节引导学生的思维,在日常教学中帮助学生建立数感,形成数感,增强数感,发展数感。

“11~20各数的认识”这节课是“10以内数的认识”的延续,也是认识更大自然数的基础,是学生数概念形成的一次突破,也是学生认数过程中的一个重要节点,对引导学生建立初步的数感有重要的意义。学生首次接触“计数单位”这个核心概念和数位表,同时又为学习20以内的加减法做好准备。所以学习这一个内容在整个数的认识中起着承前启后、举足轻重的作用。与同年级老师聊课的过程中谈到:学生的数感较差,有的学生错说成13是由1个十和1个三组成的;有的学生说3就是3,还要说成3个一很麻烦;学生不理解计数单位“一”。还有的学生对17里面有1个十和7个一,17里面有17个一不理解。有的看着小棒会说数的组成,看着数字16就说不出来了,学生的思维还停留在直观形象的小棒上。还有的学生把10根捆成一捆,让他摆出12根,他又把12根捆在了一起。说明学生对“十”的概念建立得不够。

针对这些问题,在设计这节课时,我并没有把读数写数作为教学的内容之一,而是放在了第二课时,第一课时的教学重点是知道10个一是1个十,理解计数单位“一”和“十”,并感知理解运用它们计数的意义。难点放在了为什么用“十”计数以及数的组成。下面结合“11~20各数的认识”的教学实践,浅谈如何培养一年级学生的数感。

一、懂十进制,建立数感。

1、理解计数单位“一”。

课前,我认为计数单位“一”不用讲,很简单说一下学生就会,在第一个班讲后,我发现高估了学生,计数单位很抽象,学生不理解。课后有个学生把小棒横着放给了我启发。

片断一:师:在黑板上贴出一根小棒,这是几根小棒?生:1根小棒。师:马上把小棒横着放成“一”,告诉学生这是1的大写,并把“一”写在黑板上,表示1个一。生说:1个一。师:再贴上一根,是几根?生:2根。师:表示几个一?生;2个一。接着边数边贴到10根小棒就是10个一。师;刚才我们都是以“一”做计数单位。师:数到10根小棒,捆成一捆,10也有1个大写是“十”,以“十”做计数单位,这是几个十?生:1个十。师:10个一捆起来是1个十,板书10个一是1个十。生跟读。师:1个十打开里面有几个一?生:1个十里有10个一。师板书1个十里有10个一。生跟读。师:请你们拿出小棒,跟着小老师一起数。生边摆边数:1个一、2个一依次数到10个一。10个一是1个十,1个十里有10个一。师随机拆开学生的一捆小棒验证,生齐数:1个一、2个一,直到数出10个一。师:请同方交换验证。

这样学生对“一”认识深刻,对 “一”和“十”两个计数单位之间的关系初步理解。根据学生的年龄特点,是很难理解“计数单位”这几个字的意思,因此用大小写来区分计数单位和计数的个数比较容易理解。

2、领会计数单位“十”产生的必要性。

“11~20各数的认识”是学生对数的认识的一次飞跃,理解新的计数单位“十”,体会“满十进一”的十进制计数法是这节课的教学重点与关键。

片断一:情境引入,课件出示《古人计数》,师:12个小石头代表12只羊,1个大石头2个小石头也代表12只羊(都出示2秒钟的时间后消失),你更喜欢哪种摆法?生:我更喜欢用1个大石头2个小石头代表12只羊。师:理由?生:更方便、更简便。课件同时出示两种摆法,通过比较体验,让学生真实地感受到10个小石头换成1个大石头的摆法最容易看出是多少只,初次感受这种方法的优越性很方便。师:借助古人计数的经验,请你像这样摆出12根小棒,让我一眼就能看清楚。学生仍然呈现出了各种不同的摆法(如右图),无论哪种摆法,学生对按群计数有了体会。不少学生会产生这样的疑问:“书上捆小棒为什么要10根一捆呢?2根一捆、5根一捆不行吗?虽然课堂中学生没有明确说出来,但有一些学生存在困惑。其实2根2根地数、5根5根地数等都是可以的,但国际通用计数采取十进制,师巧妙地说“每个摆的都是12根,你更欣赏谁的摆法?使学生初步体会到把10根捆成一捆的道理,又不否定其他办法,随后新约定出现,师:10根小棒捆成1捆,当我们捆起它的时候,一定是多少根?生:10根。使学生得到了无痕的认可,再次体会了以“十”为单位计数的必要性和优越性,建立正确的数概念。

运用“十”这个计数单位时,还特意安排了学生数5捆小棒,1个十、2个十、3个十、4个十、5个十,通过十个十个的数数来理解是用“十”计数。用“一”和“十”两种单位分别计数。也通过数小棒来区分,比如:一个一个地数,1个一、2个一、20个一是20。1个十、2个十是20。这样学生都能轻松区别并理解使用两种不同的单位计数。从孩子们欢快的眼神中,从他们流利的表达就发现大多数孩子搞懂了十进制,已建立起了“10个一”和“1个十”的数感。

二、语言表达,形成数感。

语言是思维的载体,而数学语言就是数学思维的载体,数学思维往往是借助数学语言进行的,是依靠数学语言而展开的,所以培养学生使用数学语言的能力,其实质是提高学生分析与解决问题的能力。让一年级学生张开嘴巴多说,培养孩子数学语言表达能力,边说边思考,促进孩子形成数感。此课让学生变换方式多说,掌握了11~20各数的组成。猜数游戏让学生在生生互动、用语言表达的过程中不知不觉就掌握了11~20的数序。

片断一:变换方式多说。

师:请像这样摆出12,1个十和2个一组成12。生说:①单独说1个十和2个一组成12。②同方说1个十和2个一组成12。③分男女说1个十和2个一组成12。④全班齐说1个十和2个一组成12。师:继续摆出13,生说:1个十和3个一组成13。师:可以换种说法吗?生:13是由1个十和3个一组成的。师:还有不同的说法吗?生:3个一和1个十合起来是13。师:还有吗?生:13可以分成1个十和3个一。

片断二:猜数游戏。

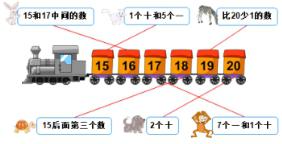

师:老师手中的棋子比20个少,猜猜有多少个棋子?生:19个。师:比19个少。生:12个。师:比12个多一些。生:15个。师:比15个多一些。生:17个。师:比17个多1个。生:18个。师:你们真棒!课件打乱出示10~20各数,你能为这些数字宝宝排排队吗?生:我能。师:请出16。16的前面是谁?16的后面是谁?生:16的前面是15,16的后面是17。师:谁在17的后面?生:18在17的后面。师:请个小老师随即像老师这样抽问,让孩子们把剩下的数字宝宝排列出来。学生情绪高涨,个个争先恐后,一个比一个的问题难。小老师:18后面的第2个数是多少?生:20。小老师:比20少1的数是多少?生:19。小老师:15前面第3个数是多少?生:12。小老师:12的相邻数是谁和谁?生:11和13。小老师:请你提个问题请出最后一个数字宝宝。生:13的后面是多少?把课堂交给学生,出现了意想不到的效果。

三、实践操作,增强数感。

儿童思维是从动作开始的,切断动作与思维的联系,思维就得不到发展,动手操作活动是学生学习过程的展现,是经验不断内化提升的过程,也是学生主动发展的自由天地,注重动手操作的数学课堂将成为学生探索的乐园,创新的摇篮。把直观的分、数呈现在脑子里,把直观抽象成表象,增强学生的数感,学习十几加几和十几减几就水到渠成。

片断一:边摆边说。

师:请你像这样摆出12,1个十和2个一组成12。生边摆边说。师:请动手摆出11。边摆边说。生在摆的过程中体会到12根小棒拿走1根是11根。师:摆13。生体会到在11根的基础上添上2根是13根。师:请你接着边摆边数到19。师:19再添上一根是多少根?请摆出来。生:20。师:再摆出12,12和20中都有2,那含义一样吗?生:不一样,12的2表示2个一,20的2表示2个十。

片断二:我说你摆。

师:请摆出18。生摆。师:请摆出1个十和3个一。生摆。师:5个一和1个十组成多少?生摆。师:多少可以分成10和6。生摆。熟练后学生把直观抽象成表象,不仅增强了学生的数感,又为学习十几加几和十几减几做好了充分的准备。

四、练习多样,发展数感。

1、在数数中发展数感。

一年级学生对数的认识依托于具体的情境,比如说数字2,学生的头脑中可能会出现2个苹果,2颗糠、2支铅笔,也可能是1+1的具体情境。一年级学生认识数的过程首先是会数数。同样是数数,不同的情境图可以选择不同的方法,让学生体会到数数方法的多样性,如1个1个地数,2个2个地数,5个5个地数,10个10个地数,练习中我进行了巧妙地整合(如上边4幅图),让学生在对比上做出合理的选择,依靠的是对数的直觉反应,即学生的大脑已经能够做出无意识的反应。学生对数的认识从一位数扩展到了两位数,数变大了,同时还产生了位值的概念。学生头脑中建立了很多数数方法的模型,一遇到类似情况就会做出直觉反应,这是让学生初步感受数数策略,发展直观性数感的好时机。

课堂上还要多进行数字接龙的游戏。如:1 个1个倒数,20、19、18……2个2个地顺数,0、2、4……每个学生都有机会,学生很感兴趣,潜移默化中突破了找规律填数(如右图),发展了学生的数感。

2、变换形式发展数感。

设计富有儿童化的练习形式,比如小动物应该上哪一节车厢?学生特别感兴趣,把枯燥的组成和数序变得有趣了,变换了练习形式发展了学生的数感。

3、课堂辨论发展数感。

通过“2颗小珠子”的争论把“位置”的置辨析清楚,把一个抽象难懂的话题变得简单了,变得儿童化了,发展了学生的数感。

片断一:辨11。

师:聪明的古人可以用1个大石头和1个小石头表示出11,我们用小棒也能表示出11,那现在给你两颗完全一样的珠子,还能表示11吗?生1:不能。生2:不能,你怎么能让所有人都知道到底谁是10谁是1呀?生3:能,在一颗珠子上写10,另一颗珠子上写1。生4:直接拿出计数器拨给同学看。课堂就像炸开了锅,可学生们辨得头头是道。师:这个同学的想法和数学家的想法特别像,数学家为我们制造了计数的工具,它叫什么名字?生:计数器。师:计数器上有好多的位置,从右边开始第一位是个位,第二位是十位。那你能在计数器上表示出11吗?在个位拨1个珠子表示什么?生:1个一。师:在十位拨1个珠子表示什么?生:1个十。师:1个十和1个一合起来就是11。师拨11,生继续拨12~20。

以上是自己结合“11~20各数的认识”教学实践与思考,重在建立十进制,初步培养学生的数感。但发展学生数感不是一节课、一天、两天就能完成的,是个循序渐进的过程,需要潜移默化地渗透。教师必须转变自己的教学观念,在实际教学中充分利用教材重组资源,结合具体内容有意识地制定培养目标,设计有助于培养学生数感的情景,探索相适应的教学方法,在教学过程中落实好对数感的培养。随着学生数感的建立、形成、增强和发展,学生的整体数学素养定会有所提高。