夹江外国语实验学校 吴虹林

作为一线教师,我们经常听到一些家长和老师谈到这样的话题:孩子做作业拖沓、效率低,不想做作业,不能自觉主动地完成作业;又或是知道做作业,但是很敷衍,书写差,正确率低,只是为了完成任务……。这些不禁让我们思考:这些现象的背后,说明学生的学习是属于被动学习的,他们自己对学习已经没有多大的动力了。即使想学,又觉得自己能力不够,慢慢地也就敷衍了。虽然在当下,自主学习——这个词语大家都众所周知,并不陌生,已经提了多年,我们教师更是倡导者,引导者,但是在教育教学中,实际效果却没有那么好。在新课程标准中,提到要让学生“主动参与,乐于探究、交流合作”的学习方式,可见学生自主性学习是获得知识的重要途径。但是为什么大家都在引导学生自主学习,效果却不好呢?是我们老师引导的方法不对,还是没有教给学生正确的方法呢?还是学生不具备自主学习的能力?教师应该怎样引导学生开展数学自主学习呢?

一、怎样的数学学习才是自主学习?

我想数学自主学习应该在老师的引导和干预下,让学生对学习的态度发生改变,并习得一些自主学习数学的方法,从而提升自己自主学习数学能力的一种学习模式。数学自主学习就应该体现学生学习的主动积极性,自控自悟性,自研自创性。然而我们在当前教育教学实践中的自主学习是否存在这样的一些误区。

误区一:“自由式”、“过场式”、“自愿式”“框架式”等自主学习。对于小学生来说,他们能力有限,方法有限,要让学生自己完全的自主学习,是非常困难的,而且效果也很差。因此那些“自由式”“自愿式”的自主学习模式有什么效果呢?有的老师在课堂教学中很重视让学生自主探究的学习,但老师又有些不放心,在自主探究之前,教师又为学生准备好各种材料,并且千叮万嘱,学生在探究时,教师还很忙碌地在一旁善意提醒和各种不厌其烦的暗示,这样的自主学习,学生俨然成了操作工,这样的“过场式”“框架式”的学习模式能称得上是自主学习吗?

误区二:自主学习就不能合作学习。自主学习是学生自觉主动的进行学习,在自主学习中,若是产生问题,就应该进行探究,在探究过程中,当遇到不能解决的问题,就应该找同伴合作、共同探究,找老师求证等,从而解决问题。在这个过程中,学生遇到问题,能自己主动地想办法与他人交流合作解决问题,这当然是学生自主学习呀!

误区三:自主学习就是自学、独立学习。很多人认为:让学生自学就是让学生自主学习。其实,这种观点是不对的。自学是在没有教师授课或指导的情况下学习,这种学习虽然让学习者有较大的自由度,但是这种自由度往往在很大程度上取决于学习目标和学习方法,而对于小学生来讲是非常困难的。而自主学习仍然需要教师的指导和干预。独立学习也不算是真正意义上的自主学习。独立学习往往是不依靠他人的帮助而进行的学习,如果是独立者在没有他人帮助的情况下独立地学习他人指定的学习内容,接受他人对自己学习活动结果的评估,达到他人值得的学习目标,这样的独立学习者没有对自己学习活动的支配和控制权,当然不能称为自主学习。

在以上这些自主学习的模式下,学生是真自主吗?自主学习的效果好吗?学生能习得较好的自主学习方法,并激发自己自主学习的动力吗?因此,在教学中,教师对学生的自主学习的有效引导是非常重要的。

二、教师怎样有效“导”,才能让学生自主“学”真发生。

小学生由于年龄特点,要让其完全自主学习数学,并且取得较好的效果,是不现实的,因此,小学生的自主学习,需要在老师的有效引导和干预下进行,这样才能有效自主学习。那么老师要怎样引导?学生才能真正的自主学习呢?

(一)激发自主学习动力,变“要我学”为“我要学”。(转变思想——想学、愿学)

都说:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。其实所有的孩子原本都对这个世界充满着好奇和求知欲,对自己不知道的东西都有着强烈的愿望想去了解和学习。可是,在现实中,现在的孩子由于学习压力很大,学习的知识也很难,导致一些孩子对学习慢慢地失去了信心,慢慢的对学习产生了恐惧和厌倦,变成被动型学习,接受型学习。因此要让学生能自主的学习数学,教师就应该要想方设法激发学生的学习原动力。

1.兴趣导向,激发自主学习动力。

兴趣是最好的老师,而学生天生就对很多知识有着好奇,也有着迫切的求知欲,只要我们老师在教学中善于引导,就能激发学生的兴趣。

案例:《10的认识》

在教学《10的认识》时,师:有一个数,表示一个物体也没有,还表示起点,它是谁?生:这个数是0。师:能与0做邻居的又是谁?生:能与0做邻居的是1。在我们所学过的数字中谁最大?生:9是最大的。师:9知道它最大可骄傲了,它对1~8各数字说:“你们谁都没我大,特别是你——0,表示一个物体都没有,你真是太小了,不能和我比。”0听了可伤心啦。1走到0的身边,和0想出了一个很好的办法对付9。这时,9没话可说了。大家猜一猜,1和0想了一个什么办法?根据学生的猜测,1和0站在一起组成了10,老师移动数字卡片,变出数字10并引出课题:10的认识。

在上述案例中,教师用故事引入,生动有趣,一下子就激发了学生想学习的愿望,也觉得数学很有趣。他兴趣调动起来了,上课专注听讲,思维活跃,容易受到启发,发现新知识,并能较好的完成学习任务,这就是有效地自主学习数学。

2.目标导向,激发自主学习动力。

教师要引导学生确定明确的自主学习目标。学生的自主学习,并不意味着放任自流,爱学什么就学什么,爱怎么学就怎么学,明确为什么学习,学习什么内容,怎样开展学习,是每个学生必须明白和学会的问题 。

案例:《圆的认识》

在教学《圆的认识》,师提出自学目标,让生自学课本,初步认识圆。师:请同学们请自学书58页第一自然段,通过自学后,要求认识圆各部分的名称,并向大家介绍。师:现在大家学完了,你知道关于圆的哪些知识?向大家介绍一下。

在这个案例中,就是让学生自学,但在自学之前,教师是对学生提了要求的,不是让学生自己学了就可以,而是带着目标去学习,通过学习,要求学生要认识圆各部分的名称。当然目标导向不仅仅局限在课堂教学,也可以让学生自己给自己的学习制定目标,或老师一起给孩子设定目标,如:分数目标、作业目标等,让孩子带着目标学,不仅增强孩子的责任意识,也增强孩子的目标意识,没有压力就没有动力,不想当将军的士兵不是好士兵,敢于挑战才能成就自己,有了这些意识,相信孩子会认真有效的自觉主动的学习数学。

3.评价导向,激发自主学习动力。

《数学课程标准》明确指出:“评价的主要目的是为了全面了解学生的数学学习历程,激励学生的学习和改进教师的教学;应建立评价目标多元、评价方法多样的评价体系。对数学学习的评价要关注学生学习的结果,更要关注他们学习的过程;要关注学生数学学习的水平,更要关注他们在数学活动中所表现出来的情感与态度,帮助学生认识自我,建立信心”。可见,在课堂上常用恰当的评价方式,可以激发学生的学习动力,在教学中,没有评价就不能控制,没有评价就难以管理,学生的学习动力就不足。教师因多给予学生积极评价,激发学生多方面的潜能,帮助学生积极地认识自我,建立自信。在教学中,鼓励评价要贯穿与日常教育教学行为中,使评价实施日常化通俗化,如口头评价、作业评价加星、小组评比等方式,都可以激发学生你争我赶的学习动力。

(二)习得自主学习方法,变“不会学”为“我会学”。(方法引领——会学、能学)

当学生有了想学习的动力后,还应该让学生手中有工具。要让士兵上战场没有盔甲、枪支弹药和战略战术,怎么能打好仗呢?教师在教学中,教给学生自主学习数学的方法是非常重要的。在数学学习中,教师要引导学生能从以下几方面去学会自主学习数学。

1.学会发现问题,提出问题。

有句话说:没有问题的孩子有问题,有问题的孩子没有问题;没有问题的课堂有问题,有问题的课堂没问题。说的好,如果孩子上课时敢于提出问题,说明他已经有了自己的思想。一节课如果按照老师所设计的脚步,学生一步一步走,没有一点问题,顺顺当当,即使有问题时,教师不善于正确处理,还是沿着自己设计的路走。这样的课堂才是真的有问题。在教育教学中,教师要营造轻松和谐、开放的课堂氛围,创造教学情境,鼓励学生主动去发现,并大胆提出问题。

案例:《圆的面积》

在教学圆的面积的推导公式时,学生们通过探索知道了圆可以转化成一个近似的长方形的面积时。有学生就发现了问题并提出了问题,转化成的长方形的长是弯曲的弧线长,是由扇形拼成的长方形。是不是也可以把其中一个扇形看成一个近似的三角形,底就是那条弧线的长度,高就是半径。可否求出一个近似的三角形的面积,再去乘个数呢?比如:把圆等分成16个小扇形,底为πd÷16,高为r,16个扇形的总面积也就是圆的面积就是πd÷16×r÷2×16=πr²。

古人云:疑是思之始,学之端。大疑则大进,小疑则小进。爱因斯坦也曾指出:提出一个问题比解决一个问题更为重要。当然,让学生提出问题,不能简单化,随意化,要从数学的角度出发,提出有价值的问题。

2.敢于猜想,敢于探究。

当学生在自主学习的过程中,发现了问题,并提出了问题,当然有些问题自己思考一下是可以解决的,但是遇到一下不能解决的问题应该怎么办呢?教师的定位是组织者、合作者、引导者的角色,定位的宗旨是对学生适时有效地提供必要的帮助和引导。当学生遇到问题时,教师要引导学生并鼓励学生不要怕困难,要敢于尝试、敢于猜想,敢于探究,就算失败,也没什么,再进行新的猜想和探究就可以,这就是真学习的体现。

例如:《梯形的面积》

在教学梯形的面积时,教师可以引导学生根据已有的经验,大胆猜想梯形的面积可以转化成什么图形,从而推导出它的面积公式。有学生可能会想到长方形、平行四边形、三角形这些学过的平面图形的面积。老师应该给这些学生鼓励和肯定,无论对不对,敢于去想就是进步,即使最后猜想错了也是收获。有了猜想,学生就有了一探到底的动力,自主探究学习就自认而然水到渠成。教师可以给学生提供一些材料和工具,让学生自己去选择进行独立思考并推导梯形面积的方法。当遇到困难时可以求助同学和老师进行合作探究。

3.大胆质疑,大胆展示总结。

当学生经过自己的探究,无论成功与否,都会有自己的感想、发现、困惑。此时教师应该给学生一个平台,让学生组织好语言,把自己的感想、发现、困惑与大家分享,在分享的过程中允许别人提出质疑,自己能解答就解答,不能解答就提出了新问题,要进行新探究。这样的平台很重要,非常锻炼孩子的语言表达能力以及对数学的总结概括能力的提升与锻炼,从形象到抽象的一个过程,建立相应的模型思想。

比如:《梯形的面积》

当学生通过自己的探究,发现了梯形的面积计算公式时,肯定都很乐意与人分享,学生可以去展示并汇报总结自己的发现,有把平行四边形转化成平行四边形的、有长方形的等等。这时有学生提出了质疑:并不是任意两个完全相同的梯形都可以拼成长方形呀?其实它和第一种是一样的,长方形也可以看成特殊的平行四边形。这两种方法属于同种思路。

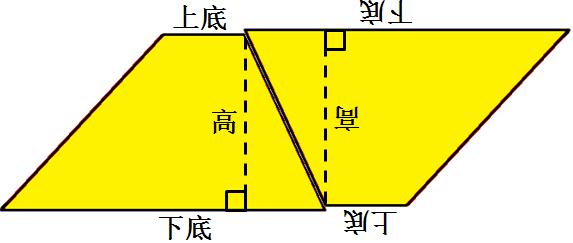

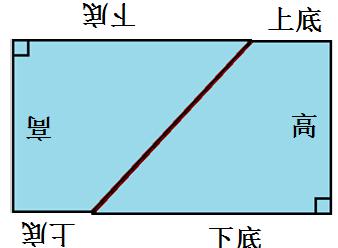

(图一)

(图二)

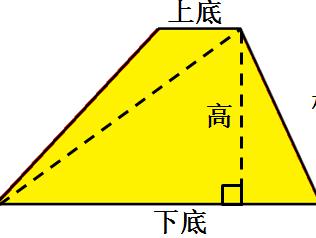

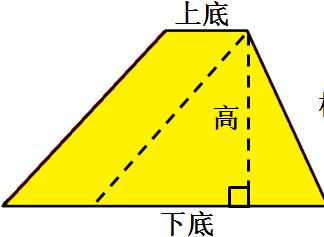

(图三)

(图四)

在教学过程中,“你错了”的批判性思维往往表现为:力排众议,不人云亦云;喜欢争辩,不信奉权威。在数学课堂上,我鼓励学生故意“找碴儿”,找书上的碴儿,找老师的碴儿,找同学的碴儿,从儿及时纠正,也让同学们树立自信心,树立科学态度,敢于挑战权威。记得有一次课堂上,我问同学们,你们觉得方程法好还是算术法好,结果有几个说方程法好,有一个说算术法好,更多的同学就站起来说:都不对,这两种方法无好坏之分,要根据具体的题目来定,如果这道题你觉得方程法好想,那你就选择方程法呀。接着学生还举了例子。这时,开始争辩的人不再争辩,还不住的点头。

4.灵活运用,验证效果。

当学生总结概括出相应的规律和知识点后,教师应引导学生把自己的探究成果,用于实际生活中,验证能否给我们解决问题是带来方便。也锻炼自己解决问题的能力,真正做到学以致用,在应用中再次熟练和提升。

案例:《梯形的面积》

在学生学习了梯形的面积时,教师可以出示这样一道应用题,让学生去挑战。

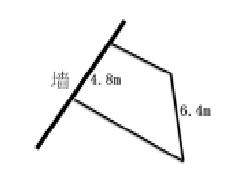

提升练习:用长为36.4米的篱笆靠墙边围了一块梯形的花坛,它的面积是多少平方米?

学生通过这道题,会发现,原来在求梯形的面积时,要抓住关键,灵活运用,并不是一定要知道梯形的上底与下底各是多少才能求面积,若是知道了上下底的和与高是多少,那岂不更简单。在这个过程中,做对的同学更是增强了学习的自信,所有同学无疑更是觉得数学原来这么巧妙和神奇,从而提升了学生想学数学的兴趣。

(三)形成自主学习能力,变“我会学”为“我创新学”。(能力提升——擅学、创学)

当学生习得了一些自主学习的方法后,经常运用到实际的数学探究学习中,无疑会增强孩子的自主学习的信心和能力,在课堂内外都会学着遇到新问题,自主的产生想探究和战胜问题的动机,并一探究竟,在探究的过程中又会引出很多新的知识和方法。这就是自主创造性地学习和探究的一种体现。

1.擅长用老方法研究新问题。

由于学生已经有一定自主学习的方法,当学生遇到问题时,难免会有新的发现,并用这些方法去探究出新方法和新知识。

记得在教学“三角形的面积计算”一课时,有个学生就问:“我们已经知道可以把平行四边形用割补法转化成一个长方形,三角形也可以这样转化吗?”于是我引导学生尝试,学生发现是可能的,也同样可以推出三角形的面积公式。学生的提问让我欣赏,我为学生对问题的敏感和质疑的勇气喝彩。

2. 擅长用独创的新方法解决新问题,得出新知识。

在教学中,我积极推崇求异的价值,鼓励学生跳出框框标新立异,小心求证。

记得有一次,我出了这样一道题:甲数是乙数的3倍,乙数比甲数少8。甲、乙两数各是多少?学生们都认为很简单,也做了很多方法。突然有个男生说到,我不是这样做的,我是用χ-χ÷3=8。当时很多同学脸上一下子邹起了眉头,我让同学们认真思考,过了一会而,有的说是对的,有的说是错的,我让大家听听那位同学的发言,他说我把甲数设为χ,那么乙数就是χ÷3,在用甲数减乙数就等于8,听完后教室里响起了同学们的鼓掌声,大家都向他投去赞赏的目光。虽然他的方法不一定那么简便,但是敢于从不同的角度去思考和解决问题,也是值得肯定的。同时这样的方程,也会激发孩子的兴趣和探究欲望,为下次的探究埋下话题。

“见人之未见,见人之未思,言人之未言,行人之未行。”这就是孕育一切创新的源头:求异思维。成年人惯有的从众心理,和学生的定势思维影响着孩子,求同成为学生最保险、最为习惯的思维方法,而它正是阻碍学生创造性发展的拦路虎。

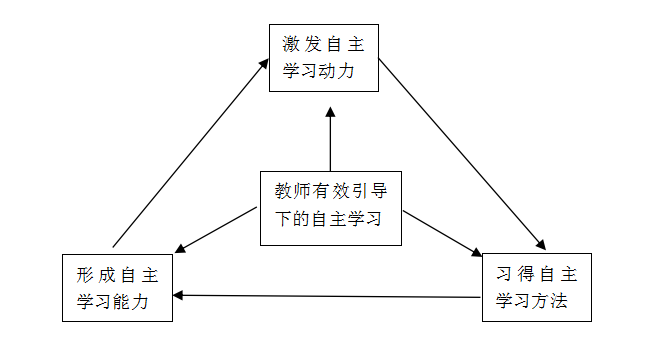

以上三大策略简而言之就是:激发自主学习动力、学会自主学习方法,形成自主学习能力。这三大策略的关系其实是层层递进,循环发展,螺旋上升,良性循环的。当学生有了学习的动力,就会想去学习,在学习中又有一定的方法可循,就会有成就感,从而形成自己的自主学习能力,有了能力就有了自信,也进一步激发了学生自主学习的兴趣和欲望,这样循环下去,难道不是有效的真正的自主学习吗?

有一句名言说得好:今后的文盲不是不识字的人,而是那些不会学习的人!当今社会,每个人都必须要终身学习,作为教师,对学生授之以鱼,不如授之以渔,这样才能让学生有方可寻,有法可依,才能有源源动力。学到老,活到老,培养学生自主学习能力是社会发展的需要。自主学习是个体走出学校后采取的主要学习方式,而没有自主学习能力,个体的终生发展会受到极大的限制。自主学习作为学生的一种基本能力,不仅有利于提高学生在校的学习成绩,而且是其终身学习和毕生发展的基础。